ENRÔLEMENT ET RECENSEMENT DES GENS DE MER Du Système des Classes à l’Inscription Maritime (1698-1965)

Depuis des lustres, être marin à la pêche ou au commerce, impliquait de servir sur les navires du Roy ; une contrainte humainement dangereuse et peu lucrative à laquelle se heurtaient les populations littorales qui tentaient, par tous les moyens, d’échapper à cette obligation. Au XVII ème siècle, Jean Baptiste Colbert (1619-1683), principal homme d’État de Louis XIV, estime qu’il est nécessaire d’améliorer le service des classes en s’appuyant sur plusieurs Ordonnances royales, dites Ordonnances de Colbert [1] , portant sur la gestion des gens de mer, de l’espace maritime et de ses activités ; elles seront substantiellement remaniées sous la révolution.

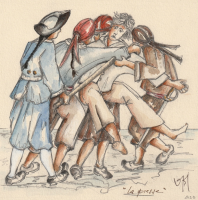

- la "presse"

Ce document est la propriété de l’auteur. Il ne peut être utilisé ou reproduit sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit sans autorisation écrite préalable de l’auteur ni sans citer la source. © Yannick Le Manac’h [2] 2024

Un état de servitudes

Depuis des lustres, être marin à la pêche ou au commerce, impliquait de servir sur les navires du Roy ; une contrainte humainement dangereuse et peu lucrative à laquelle se heurtaient les populations littorales qui tentaient, par tous les moyens, d’échapper à cette obligation. Au XVII ème siècle, Jean Baptiste Colbert (1619-1683), principal homme d’État de Louis XIV, estime qu’il est nécessaire d’améliorer le service des classes en s’appuyant sur plusieurs Ordonnances royales, dites Ordonnances de Colbert , portant sur la gestion des gens de mer, de l’espace maritime et de ses activités ; elles seront substantiellement remaniées sous la révolution [3].

Jean Baptiste Colbert et le Système des Classes

Le système des « Classes » ou service du Roy, voulu par Colbert, avait pour principal objectif, notamment en cas de conflit, d’assurer la montée en puissance d’une marine royale destinée à protéger l’expansion du commerce extérieur et combattre les puissances maritimes potentiellement ennemies comme l’Angleterre et la Hollande. Le système, typiquement français et d’une importance stratégique, consistait à recenser, dans chaque paroisse littorale ou associée comme telle, un contingent annuel d’ouvriers et de marins nécessaire à la construction, à l’entretien et à la manœuvre des vaisseaux du Roy (une « classe » contrainte et forcée). Il avait également pour ambition d’éviter les méthodes antérieures de recrutement tant redoutées telle que la « presse » qui consistait à fermer les ports pour rafler purement et simplement les hommes dont la marine avait besoin ; les navires marchands ne pouvaient quitter les ports avant que les équipages du Roy soient au complet.

Le Département de la Marine pouvait dorénavant exercer un contrôle de l’activité des gens de mer (au sens large), ou appelés à le devenir, au moyen des registres tenus par les officiers des sièges de l’amirauté [4] et les « commissaires aux classes » [5]. Les déserteurs risquaient la peine de mort ou les galères. Cette forme de « conscription » [6] , relativement mal administrée, contraignante et qui plus est, dénuée d’humanité (proche de l’esclavage), suscitait la résistance des populations littorales d’autant, qu’en temps de guerre, la marine royale manquait d’effectifs ; un déficit que ne pouvait combler à lui seul le système des classes. Pour pallier les difficultés de recrutement, les autorités maritimes s’exonéraient des directives de Colbert en recourant à nouveau à la presse et à la levée simultanée de « deux classes ».

Une réforme d’envergure s’imposait pour rétablir un système défaillant et la confiance des inscrits d’où l’Ordonnance de 1784 initiée par le Maréchal de Castries portant réorganisation de l’Administration des classes avec la volonté d’y introduire plus d’humanité [7]. L’Ordonnance a pour objectif de créer une nouvelle structure à partir d’une institution préexistante qui devient unique et indépendante. Œuvrant pour le service du Roy, le fonctionnement est confié à un seul grand corps administratif très hiérarchisée et totalement autonome. En termes de levée des inscrits, ceci met fin aux prérogatives de l’Amirauté [8], et laisse la place aux « Départements des classes » [9] divisés en Quartiers et Syndicats administrés par des « Commissaires des Classes ». Cette institution est ainsi chargée, du recrutement des gens de mer et des ouvriers de marine, de la tenue des registres des classes et de gérer toutes les conséquences socio-économiques qui s’y rapportent.

Le rôle des Syndicats des gens de mer est primordial. Les Syndics des gens de mer, hommes de terrains établis au plus près des populations littorales, constituent un véritable réseau déconcentré d’information qui renforce l’autorité du Commissaire des classes ; ils sont chargés « de connoître les gens de mer et ouvriers de leur syndicat…donner au commissaire toutes les notes et renseignements…ils noteront les mouvements…les permissions de s’absenter…le passage dans un autre syndicat…le changement de domicile » [10] ; ils sont particulièrement sollicités « pour les levées et conduites, et tous autres objets relatifs au service et à la police des classes » [11]. Malgré une avancée sociale, l’Ordonnance de 1784 entretient encore une forme d’indigence, sachant que de 18 à 60 ans révolus chaque individu porté au registre des classes doit tous les deux ans un an de sa vie au service du Roy [12].

L’Inscription Maritime

Sous la révolution, les Quartiers sont administrés par les « Commissaires de l’Inscription maritime » dont les prérogatives civiles et judiciaires sont étendues sans que les structures organisationnelles hiérarchiques soient profondément modifiées [13]. La dispense du service obligatoire est ramenée à 56 ans [14]. Les obligations du système des classes sont allégées, un matelot peut notamment renoncer à toute profession maritime [15]. Dans le cadre d’un appel de candidature pour un poste de Syndic des Gens de mer à pouvoir à Perros-Guirec (1877), l’Administrateur de Lannion stipule « que parler la langue bretonne est une condition presque indispensable pour une prompte et bonne exécution des affaires du service » [16]

Au XIX ème siècle, si les modalités de recrutement pour la Marine nationale reposent encore sur celles de l’Inscription maritime, la Loi de 1896 [17] prévoit quelques assouplissements : les obligations des inscrits se rapprochent peu à peu du service militaire des « terriens » ; elle redéfinit le système pour éviter les abus et spécifie les catégories d’individus soumis au régime d’inscription. Pour autant, les inscrits maritimes sont redevables de 5 ans de services à l’État au lieu des 3 ans requis pour les conscrits. Dès 1900, les machines à vapeur se généralisent ; le profil des gens de mer ne correspond plus aux attentes de l’État-major de la marine de guerre dont la flotte exige avant tout un personnel technique qualifié autre que celui habitué à ne manœuvrer que des navires à voiles ; bon nombre de ces marins (soutiers) en sont réduits à casser du charbon pour alimenter les chaudières.

Ces quelques lignes, qui schématisent l’historique du système des classes et de l’Inscription maritime, nous amènent à mieux comprendre les difficultés attachées au statut des gens de mer. Cette vieille entité du monde maritime disparaitra en 1965 [18] lors de la réforme du service national pour devenir l’Administration des Affaires Maritimes, autre « identité » qu’elle perdra en 2010 avec la réorganisation des services de l’Etat et la disparition des Quartiers des Affaires Maritimes intégrés dans les Directions départementales des Territoires et de la Mer.

Océanide

Patrimoine maritime du pays de Tréguier

Océanide

Patrimoine maritime du pays de Tréguier